| 選定理由 |

既知のすべての生息地で生息条件が著しく悪化しており、個体数が危機的水準まで減少している。 |

|

| 形態の特徴 |

翅を広げた大きさ35〜40mm前後の蝶。翅の表面は青色で黒い縁取りがある。裏面は雄が淡い灰褐色で雌は褐色。雌雄とも黒い斑紋が並ぶ。 |

| 生息環境 |

丘陵地〜低山地の荒れ地の草原に生息する。本州中部付近では火山のすそ野に多いといわれる。 |

| 生態 |

成虫は7月下旬〜8月に出現し、ワレモコウなど各種の花で吸蜜。食草はバラ科のワレモコウやカライトソウで、産卵はこれらの花穂に1個ずつ産み付けられる。ふ化した幼虫は花穂の中に穿入して花芯を食べ、その後9月中旬頃に地上へ降りてシワクシケアリの巣内でアリの幼虫を食べて越冬し、7月ごろ蛹になる。 |

| 分布状況 |

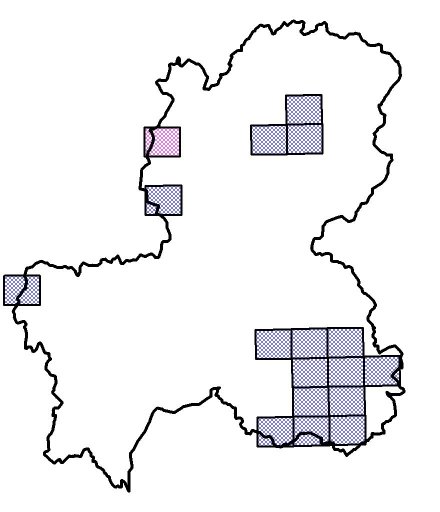

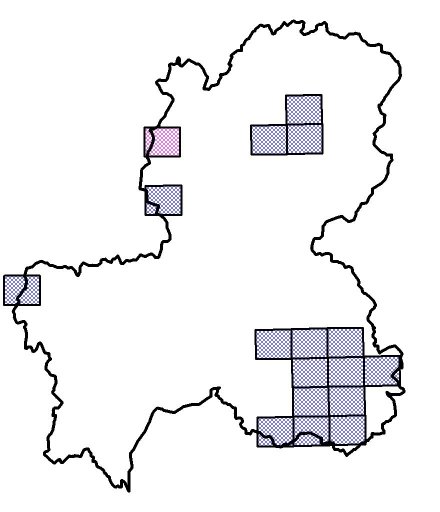

北海道、本州、九州に分布。国外ではヨーロッパより中央アジアを経て朝鮮半島、南千島列島まで分布。県内では美濃地方の東濃地域の各市町村、飛騨地方の高山市付近や下呂町などに確認記録がある。 |

|

| 減少要因 |

生息環境となる草地の減少。本種の生息地は茅場(かやば)などとして定期的な草刈りにより維持されてきた二次草地である。しかし、こうした草地は生活様式の変化に伴い利用価値がなくなって改変されたり、放置されて樹林化したりして急激に減少している。 |

| 保全対策 |

本種の生息環境となる二次草地は、そのまま手をつけずに保全するよりもむしろ草刈りなど積極的な環境管理が必要である。 |

| 特記事項 |

地理的変異があり、県内の生息個体群は飛騨山脈亜種(ssp.hosonoi)、白山亜種(ssp.hakusanensis)などに区分される。 |