本文

農作業安全について

農作業事故をなくしましょう!

令和7年に農林水産省から発表された「令和5年に発生した農作業死亡事故の概要」によると、令和5年に全国で発生した農作業死亡事故は236件でした(期間:令和5年1月1日から令和5年12月31日)。また、農業従事者の高齢化が進む中で、65歳以上の農業者の事故が全体の85.6%を占め、高い水準となっております。

一方、本県における令和5年の農作業死亡事故件数は3件でした。全国と同様に65歳以上の農業者の事故の割合が高くなっております。

農作業事故をなくすためには、事故の発生状況や発生要因等を的確に把握することはもとより、農業機械に携わる農業者及び関係者の安全意識、知識及び技術の向上を図っていくことが重要です。

農作業安全の手引きは、本県で発生した事故の状況をまとめたものです。地域での農作業安全対策などの参考にしてください。

農作業安全の手引き(令和7年3月岐阜県策定) [PDFファイル/5MB]

(参考リンク)

- 農作業安全対策<外部リンク>(農林水産省)

農業機械(乗用トラクター)の取扱について

農林水産省では、農作業安全確認運動の一環として、令和7年12月1日から令和8年2月28日までを「農業機械作業研修実施強化期間」と位置づけ、農作業安全に関する普及啓発活動を行っています。

農林水産省では、農作業安全確認運動の一環として、令和7年12月1日から令和8年2月28日までを「農業機械作業研修実施強化期間」と位置づけ、農作業安全に関する普及啓発活動を行っています。

令和5年に全国で発生した農作業による死亡事故について、約6割が農業機械作業に起因する事故であり、その中でも機種別では乗用トラクターの事故率が高い傾向にあります。乗用トラクターで発生する事故は、農道やほ場進入路からの転落、整備中のブレーキやロックの確認不足によるひかれ・挟まれ・回転部への巻き込まれ、公道走行時の交通事故など多岐にわたります。

今一度、自身の農業機械の取扱方法について見直しを行い、事故のない農業経営を目指しましょう。

(参考リンク)

- 農作業安全の啓発資料(農林水産省)<外部リンク>

- 農作業安全関連((一社)日本農業機械化協会)<外部リンク>

- 動画で見る危険作業事例(農作業安全情報センター/農研機構)<外部リンク>

- 農作業安全啓発(JA共済公式YouTubeチャンネル)<外部リンク>

作業機付きトラクター公道走行時の注意

作業機付きトラクターに関する道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)が緩和され、作業機の付いたトラクターのうち「直装式(※1)」については平成31年4月から、「けん引式(※2)」については令和2年1月から、一定の条件を満たしたものについて公道を走行することが可能になりました。

(※1)直装式:けん引タイプではない、ロータリー、ハロー、直装式ブームスプレーヤ、播種機など、農耕用トラクターに直接装着するタイプのものであって、移動時に折りたたみや格納出来るものは折りたたみ格納した状態のもの。

(※2)けん引式:トレーラやロールベーラー、マニュアスプレッダなど、農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有するもの。なお、前提として、けん引式作業機はトラクタとは別に農耕作業用トレーラとしての保安基準を満たす必要がありますのでご注意ください。

詳しくはお近くの農機販売店や、地方運輸局、地方農政局、(一社)日本農業機械工業会にご確認ください。

事故を防ぐためにも、法令上のルールを順守し、安全運転に努めましょう。

(参考リンク)

- 作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省)<外部リンク>

- 作業機付きトラクタの公道走行について(一般社団法人日本農業機械工業会)<外部リンク>

→公道走行に必要な対応について、詳細を記載したパンフレットを掲載しております(農機販売店向け)。

乗用型トラクターの道路走行時におけるシートベルト着用の義務化について

農耕作業用特殊車の道路上における死亡事故は転倒・転落によるものが多く、特に乗用型トラクターの死亡事故が多い状況です。このような死亡事故において、シートベルトの着用が有効であることを受け、道路運送車両の保安基準が改正されました。(適用日:令和9年1月1日)

適用日以降に製造された乗用型トラクターで道路走行する際には、運転手はシートベルト着用が義務となります。違反の場合、シートベルトの着用義務違反として、点数1点が付されます。

適用開始日までまだ日がありますが、農作業中の事故防止のためシートベルトの着用を心掛けましょう。

(参考リンク)

- トラクターのシートベルト着用義務化について(農林水産省)<外部リンク>

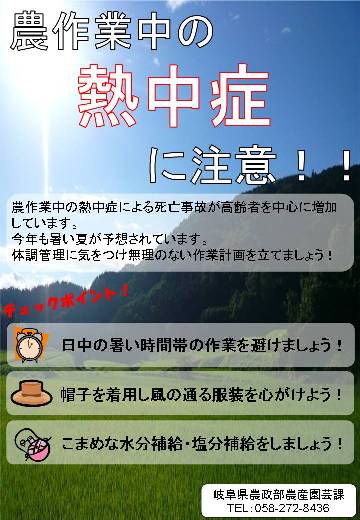

熱中症対策

近年の猛暑の影響で、全国及び岐阜県でも熱中症による農作業中の救急搬送や死亡事故が増加しています。農林水産省が発表している最新の農作業死亡事故(令和5年)においても、農作業中の「熱中症」による死亡者は37人と全体の15.7%となっており、増加傾向です。

近年の猛暑の影響で、全国及び岐阜県でも熱中症による農作業中の救急搬送や死亡事故が増加しています。農林水産省が発表している最新の農作業死亡事故(令和5年)においても、農作業中の「熱中症」による死亡者は37人と全体の15.7%となっており、増加傾向です。

農林水産省では、農作業安全確認運動の一環として、令和7年5月1日から9月30日までを「熱中症対策強化期間」と位置づけ、熱中症対策に係る普及啓発活動を行っています。

(参考リンク)

熱中症予防

農作業中の熱中症による死亡者は特に7、8月に集中しており、70代以上の高齢者が大多数を占めています。

高齢者は、「温度に対する感覚が弱く、体の熱を周囲に逃がす能力が低い(深部体温が上昇しやすい)」「 のどの渇きを感じにくく、体内の水分量が減少しやすい」「 筋肉が少ないため水分を多く貯められず、脱水状態になりやすい」など、熱中症になりやすい理由がありますので、特に注意が必要です。

一方で、最近では地域によって5月や9月などの時期でも昼間の気温が30℃近くまで上昇することがあり、農作業時間も増えてきます。7、8月以外でも熱中症に対して備えましょう。また、暑さに体が慣れていない梅雨明け直後は特に注意が必要です。

正しい水分・塩分補給でしっかり熱中症対策をしましょう。

農作業時における熱中症予防のポイント

熱中症は正しい知識を身に着けることで、予防することができます。暑さをさけて熱中症予防行動をとることを心がけましょう。

- 暑さを避ける

高温時の作業は極力避け、日陰や風通しの良い場所で作業しましょう。 - 単独作業は避ける

熱中症になってしまった際、早期の発見・対処が大切です。 複数名で作業し、時間を決めて声をかけあいましょう。 - こまめな休憩と水分補給

喉の渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分を補給しましょう。(目安は20分おきに毎回コップ1、2杯以上)

また、休憩するときは涼しい日陰などで作業着を脱ぎ、体温を下げましょう。

特に65歳以上の高齢農業者は農作業中の発汗量が多く、汗から塩分も多く失われるため、多めに補給することが必要です。塩分制限があるかたは医師等にご相談ください - 熱中症対策アイテムの活用

最近はさまざまな熱中症対策グッズが販売されています。自分の作業スタイルに合ったグッズを取り入れましょう。- 身体冷却(暑いときの作業等が避けられないときに活躍)

ファン付きウェア、冷却ベスト、ヘルメット・帽子、ネッククーラー、アイススラリーなど - 1人作業のリスクを回避したい場合

ウェアラブル端末、救急セット、冷感タオルなど - 作業環境を改善したい場合

ミストファン、ミスト発生器、ステンレスボトルなど

- 身体冷却(暑いときの作業等が避けられないときに活躍)

(参考)作業安全対策に関するカタログ(農林水産省)<外部リンク>

熱中症が疑われる場合には

熱中症には特徴的な症状がなく、「暑い環境での体調不良」は全て熱中症の可能性があります。そのため、知らず知らずのうちに熱中症にかかる場合があります。また、仮に最初は軽度の熱中症であっても、周りの環境や状況によっては、応急処置等をしないと重症化することもあります。熱中症の症状が進行すると、死亡することもあるほか、脳にダメージを与え、長期にわたり後遺症が残る可能性もあります。

熱中症かなと思ったときは、すぐに作業を中断し、応急処置を行いましょう。

(代表的な症状) 汗をかかない、体が熱い、立ちくらみ、吐き気、頭痛、脱力感、判断力低下

- 作業を中断

体調不良の症状があれば、すぐに作業を中断しましょう。早期対処は快復への近道です。 - 応急処置

作業を中断したら下記の応急処置を行い、しばらく休息をとりましょう。

・涼しい環境へ避難しましょう。

・服をゆるめて風通しをよくしましょう。

・水をかけたり、扇いだりして体を冷やしましょう。

・水分・塩分を補給しましょう。 - 病院へ

意識がない場合、自力で水が飲めない場合、応急処置を行っても症状が改善しない場合は、すぐに医療機関で診察を受けるようにしてください。

労働安全衛生法令に基づく労働者への熱中症対応

労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するためには、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、迅速かつ適切に対処することが必要です。そのため、厚生労働省は労働安全衛生規則(省令)を改正し、令和7年6月1日から労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付けました。適正に行われなった場合、罰則(6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金)が措置されています。

ここでいう「労働者を雇用する全ての事業者」には、家族経営農業者や農業法人も含まれています。雇用者への熱中症対策について、適切に実施しましょう。

現場における対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じて迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。

- 体制整備

熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際、「熱中症の自覚症状がある作業者」「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先、担当者など)を事業場ごとにあらかじめ定める。

(※)WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業 - 手順作成

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ適切な判断ができるよう、

「事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等」

「作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、熱中症の重篤化を防止するために必要な措置の実施手順の作成」

を事業場ごとにあらかじめ定める。 - 関係作業者への周知

上記の内容について、事業場への掲示などを通じて関係作業者へ周知する。

農林水産省では、右のような「熱中症対応フロー」(パワーポイント形式)を作成していますので、作業者への周知などにご活用ください。

(農林水産省)熱中症対応フロー(書き込み可) [その他のファイル/142KB]

(参考リンク)

- 職場における労働衛生対策(厚生労働省)<外部リンク>

- 労働安全衛生法令に基づく労働者への熱中症対応に係る報告体制の整備等について(令和7年4月2日付け事務連絡:地方農政局等宛て)(農林水産省)<外部リンク>

農作業安全啓発チラシ

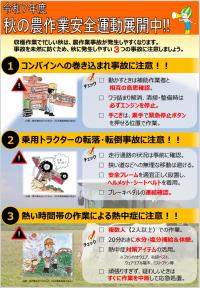

●令和7年度秋の農作業安全確認運動に関するチラシ (令和7年9月発行)

R7秋の農作業安全啓発チラシ [PDFファイル/946KB]

●令和6年春の農作業安全確認運動に関するチラシ(令和6年3月発行)

春の農作業安全確認運動チラシ [PDFファイル/425KB]

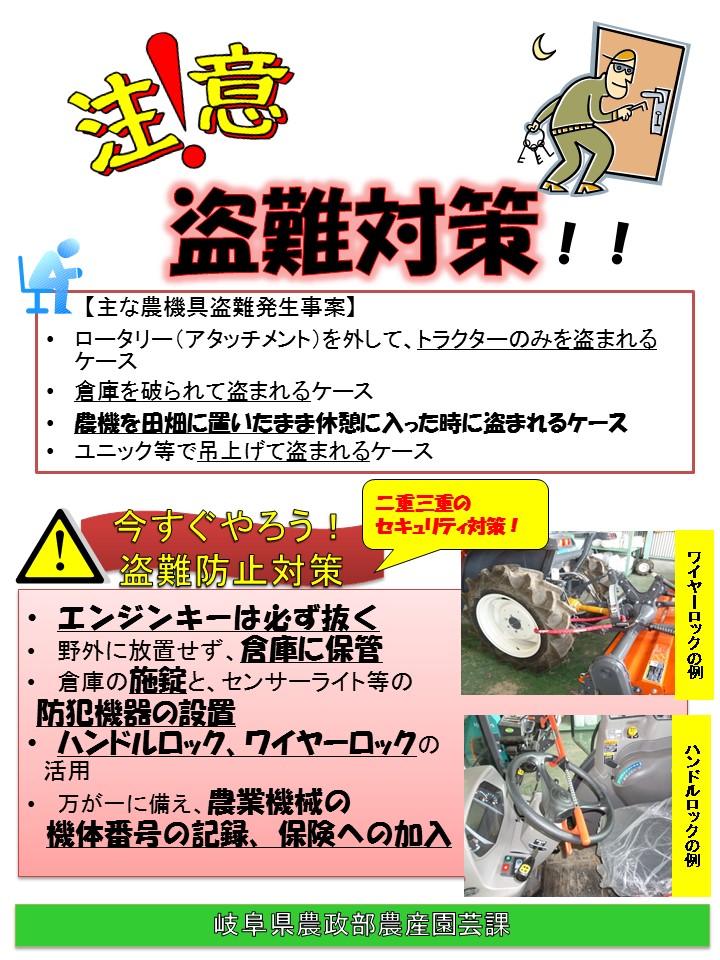

●熱中症及び農機具盗難対策に関するチラシ

熱中症注意[PDFファイル/346KB] 盗難対策チラシ[PDFファイル/492KB]

農作業事故をおこさないためのチェックポイント!

- 心身ともに健康な状態ですか。

- 使用する機械の点検はできていますか。

- ほ場や、格納庫からほ場までの危険箇所はチェックできていますか。

- 保護具、服装は万全ですか。

- 保護メガネ等の使用(刈払機使用時)

- 機械に巻き込まれないよう服装の工夫

- 安全装置は付いていますか。

- 飛散保護カバーの装着(刈払機使用時)

- 安全キャブ、フレームの装着(乗用トラクター使用時)

- シートベルトの装着

- 機械の正しい操作、使用はできていますか。

- 整備、点検等はエンジンを止めてから。

- 周囲の安全を確認しましょう。

- 補助者はみえますか。又は、直ぐに連絡は取れますか。

- 万一に備え、労働災害に関する各種保険に加入していますか。

農産物の盗難について

こちらのページをご覧ください。