本文

キリシマミドリシジミ_20471

| キリシマミドリシジミ | ChrysozephyrusataxusDoubledayetHewitson | 準絶滅危惧 |

|---|

| チョウ目シジミチョウ科 |

| 選定理由 | 分布域の一部において生息条件が悪化しており、種の存続への圧迫が強まっていると判断される。 | |

|---|---|---|

| 形態の特徴 | 翅を広げた大きさ40mm弱の蝶。雄の翅の表面には青緑色の金属光沢がある。雌の翅の表面は黒褐色で前翅に青色と、時に橙色の斑紋がある。後翅端に尾状の突起がある。 | |

| 生息環境 | 丘陵帯の常緑広葉樹林に生息する。谷間の渓流沿いに見られる。 | |

| 生態 | 成虫は7月中旬〜8月上旬に出現し、雄は高木の梢上で占有行動をとる。幼虫はアカガシ、ウラジロガシなどブナ科樹木を食樹とする。卵で越冬。卵は食樹の休眠芽の基部に産み付けられる。 | |

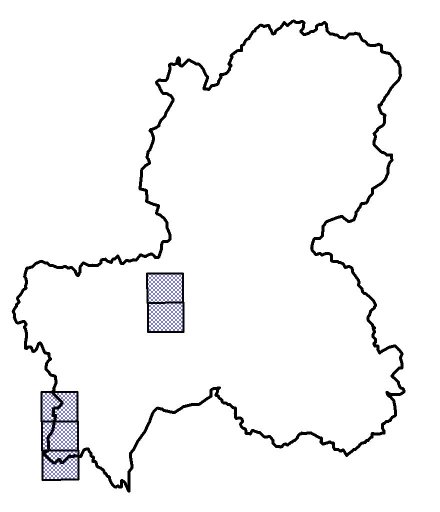

| 分布状況 | 本州、四国、九州、対馬、屋久島に分布。国外では中国西部、インド北部に生息する。県内では美濃地方の板取村、関ヶ原町、上石津町などに確認記録がある。 | |

| 減少要因 | 幼虫の食草となるアカガシやウラジロガシは、山地の谷間付近に生育する常緑広葉樹である。しかし、県内ではこうした常緑広葉樹林は少なく生息地も限定されるようである。 | |

| 保全対策 | 本種の生息環境となるような自然性の高い常緑広葉樹林などは可能な限り保全することが望ましい。 | |

| 特記事項 | 県内の生息個体群は本州以南亜種(ssp.kirishimaensis)に区分される。 |