| 形態の特徴 |

翅を広げた大きさ50mm前後の蝶でモンシロチョウより一回り大きい。羽根全体に黒と黄のトラフ模様があり、後翅に赤・橙・青の斑紋がある。 |

| 生息環境 |

丘陵地、低山、山地のコナラ・クヌギなどの落葉広葉樹林やアカマツ林、植栽直後のスギ・ヒノキ幼令林など早春に太陽が地表にさしこむような明るい林に生息。 |

| 生態 |

成虫は年1回、3月下旬〜5月上旬に出現し、カタクリ、スミレ類などの花で吸蜜。成虫の出現時期は概ねソメイヨシノの開花時期と同じといわれる。幼虫の食草はスズカカンアオイ、ヒメカンアオイ、ウスバサイシンなどのカンアオイ類。 |

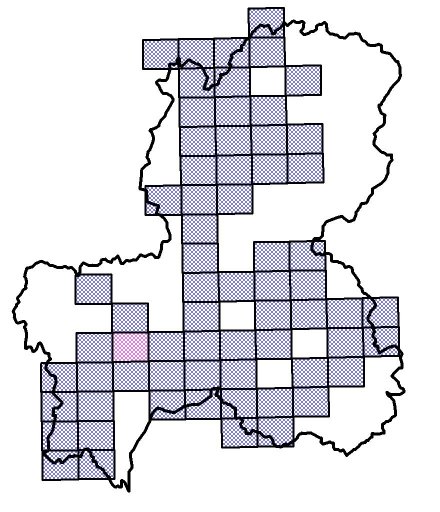

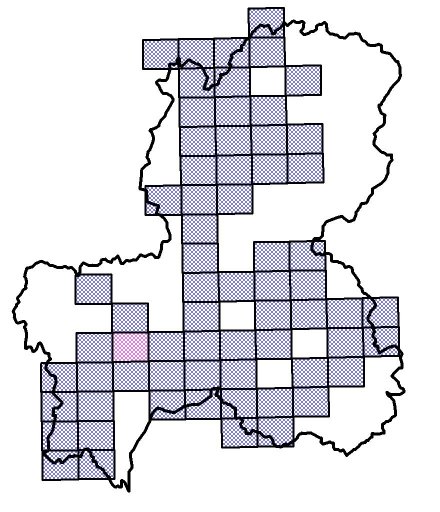

| 分布状況 |

日本固有種。本州のみに分布。県内では高山帯、亜高山帯、丘陵帯の低地を除く全域に確認記録がある。 |

|

| 減少要因 |

二次林の管理が行き届かなくなったことによる成虫の吸蜜植物及び幼虫の食草の消失。立地の利用転換による生息環境の消失。 |

| 保全対策 |

人為的管理により、春頃に林床に陽光が差し込むような疎林を形成させる(落葉広葉樹林が望ましい)。また、成虫の吸蜜植物である春に開花する植物や幼虫の食草となるカンアオイ類の育成を行う。なお、幼虫の食草は地域によって異なるなど、地理的変異があるので、飼育個体をむやみに野外に放すことは好ましくない。 |

| 特記事項 |

本種は、名和靖氏により1883年に現在の岐阜県益田郡金山町祖師野で初めて採集され、本県にちなんでギフチョウと名付けられた。 |