| 形態の特徴 |

翅を広げた大きさ30mm前後の蝶。翅の色は黒褐色。裏面は茶褐色〜黄褐色で、春に出現する個体の後翅には銀白色の筋がある。 |

| 生息環境 |

丘陵帯から山地帯の二次草地に生息。陽当たりのよいススキなど背丈の高いイネ科草地に見られる。 |

| 生態 |

暖地では成虫は年2回、4月下旬〜5月中旬、7月中旬〜8月上旬に出現し、ヒメジョオン、シロツメクサなどの花で吸蜜。白色の花を好むといわれる。幼虫の食草はススキ、チガヤなどイネ科植物。幼虫で越冬し、葉を筒状に巻いた巣を造りその中で冬を越す。 |

| 分布状況 |

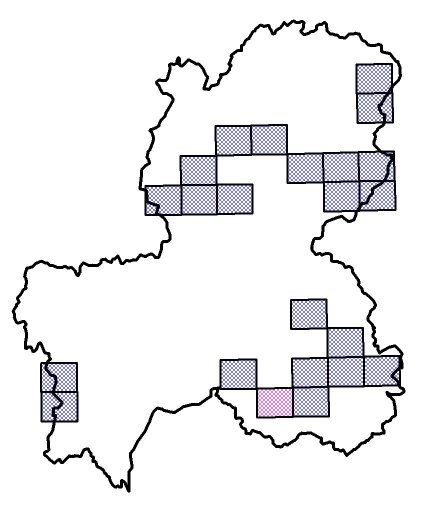

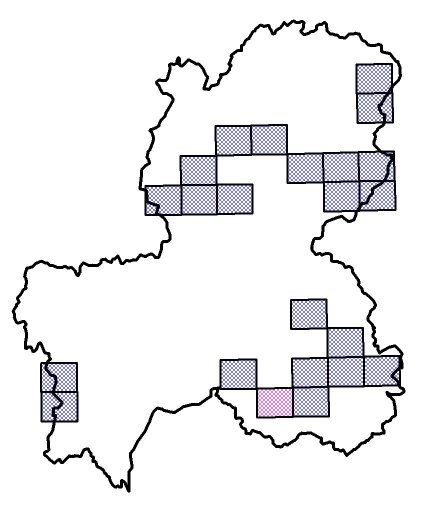

北海道、本州、四国、九州に分布。国外では朝鮮半島、中国東北部、シベリアなどに分布。県内では丘陵帯から山地帯域にかけて点在して確認されている。 |

|

| 減少要因 |

生息環境となる草地の減少。本種の生息地は茅場などとして定期的な草刈りにより維持されてきた二次草地である。しかし、こうした草地は生活様式の変化に伴い利用価値がなくなって改変されたり、放置されて樹林化したりして急激に減少している。現在ある生息地は河川堤防などの草地である。 |

| 保全対策 |

本種の生息環境となる二次草地は、そのまま手をつけずに保全するよりもむしろ草刈りなど積極的な環境管理が必要である。 |

| 特記事項 |

|