| 形態の特徴 |

翅を広げた大きさ35mm前後の蝶。翅の表面は黒褐色で雄には銅色の光沢がある。雌は前翅の中間あたりに灰色の斑紋がある。裏面は褐色で、前翅から後翅にかけて白条がある。後翅の端に橙色の斑紋があり尾状突起がある。 |

| 生息環境 |

丘陵帯の落葉広葉樹林に生息。林縁部に多く見られる。 |

| 生態 |

成虫は6月下旬に出現し、10月頃まで見られることがある。高い木の梢上を夕方活発に活動する。幼虫は落葉広葉樹のクヌギやアベマキを食樹とする。卵は食樹の休眠芽の基部や小枝に産み付けられる。食樹は樹齢の経過した古木を好むといわれている。卵で越冬する。 |

| 分布状況 |

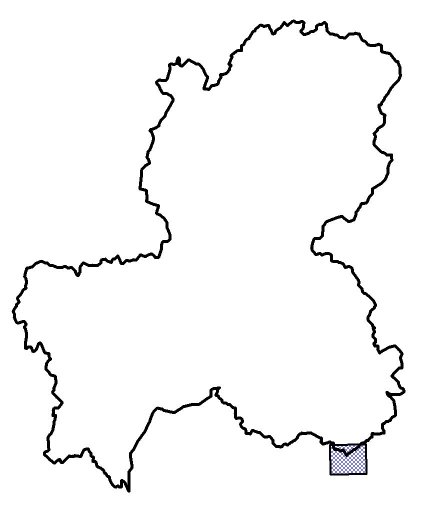

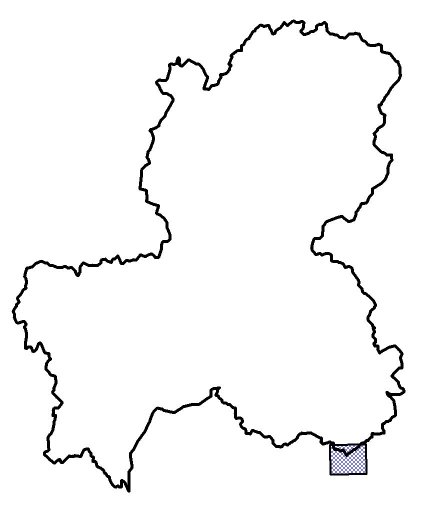

本州、九州に局地的に分布。国外では朝鮮半島に分布。県内では美濃地方の串原村、中津川市に確認記録があり、分布域は県南東部に限定される。 |

|

| 減少要因 |

生息環境となる落葉広葉樹二次林の減少。生息環境はいわゆる"里山"と呼ばれる地域にあり、食樹となるクヌギやアベマキ林は、かつて燃料材などとして利用するため維持管理されてきた二次林である。しかし、現在では利用価値がなくなったため伐採されたり、針葉樹植林に転換されたりして生息環境が急激に悪化している。 |

| 保全対策 |

落葉広葉樹二次林は里山の自然環境を代表する植生であることから可能な限りその保全に配慮する。 |

| 特記事項 |

|